らくらく宅建塾例題・解答一覧

「2026年版 らくらく宅建塾」より例題と解答を一覧でご覧いただけます。各例題をクリックすると、解説が表示されます。

【目次|第1編 権利関係】

下記見出しをクリックすることで、見出しのトップへ移動できます。

- 第1章 制限行為能力者・意思表示

- 第2章 代理

- 第3章 時効

- 第4章 相続

- 第5章 物権の変動・危険負担・債権譲渡

- 第6章 不動産登記法

- 第7章 共有・区分所有法

- 第8章 抵当権

- 第9章 債務不履行・損害賠償・解除

- 第11章 連帯債務・保証債務

- 第12章 賃貸借

- 第13章 借地借家法

第1章 制限行為能力者・意思表示

【例題】P4

制限行為能力者が行った契約は無効である。

【解答】

制限行為能力者がやった契約は無効ではなく、取り消すことができる。意思表示制度には無効と取消しがあるが、制限行為能力者には取消しだけ。無効と取消しは違う。よって誤り。

【例題】P8

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約を締結した。AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。(R5-8-1)

【解答】

未成年者自身も取り消すことができる(法定代理人の同意不要)。だから、Aの取消しの意思表示は有効であり、BはAの取消しの意思表示を取り消すことはできない。よって誤り。

【例題】P10

成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定を、成年後見人が、成年被後見人を代理して行う場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。(R3-12 月-3-2)

【解答】

成年後見人が、成年被後見人の居住している土地・建物の売却・賃貸借・抵当権の設定を行うには、家庭裁判所の許可が必要だ。よって正しい。

【例題】P13

被保佐人Aが、保佐人Bの同意を得ないで、自己所有の土地をCに売却した。CはAに対して1カ月以上の期間内にBの追認を得るよう催告したが、その期間内にAがBからの追認を得たとの通知をしなかった場合、売買契約は追認されたものとみなされる。

【解答】

被保佐人と契約した相手方が被保佐人本人に催告したが、期間内に答えがない場合、契約は取り消されたものとみなされる。よって誤り。

【例題】P14

未成年者Aが、「親の同意を得ている」と詐術を用いて自己所有の土地をBに売却した場合、Aはこの売買契約を取り消すことはできない。

【解答】

第21条のとおりだ。「同意を得ている」と言うのも「行為能力者だ」と言うのと同じだから、Aは保護に値せず、取消権を失う。よって正しい。

【例題】P14

A所有の土地が、AからBへと売り渡された。Aが未成年者の場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしていても成年に達すれば、契約を取り消すことができなくなる。

【解答】

成年になってから5年は取り消せる。よって誤り。

【例題】P16

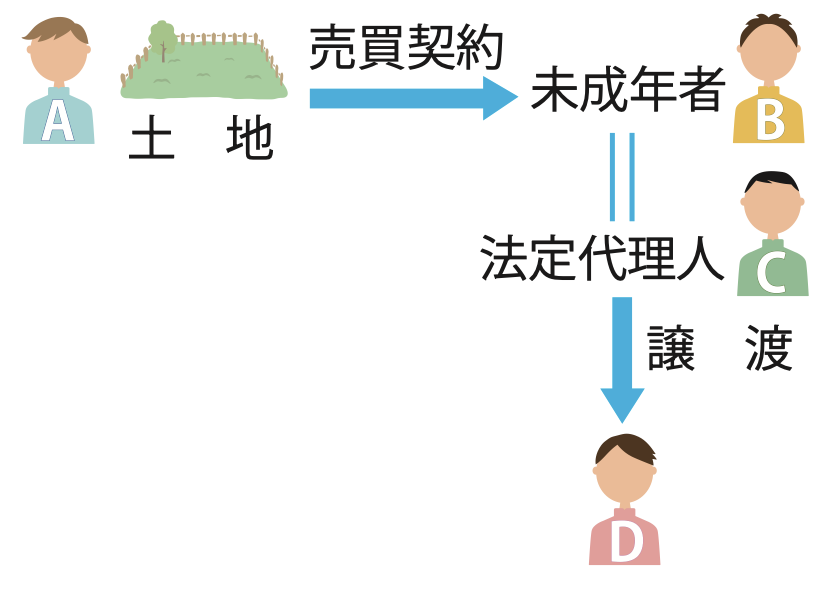

未成年者Bが単独でAから土地を購入する契約を締結した後、Bの法定代理人Cがこの土地をDに譲渡した場合、BはAとの契約を取り消すことができる。

【解答】

CがDにこの土地を譲渡することによって、CはAB間の契約を追認したものとみなされる。法定代理人の追認により、Bが単独でやった契約は完全に有効になり、BもCも取り消すことはできなくなる。よって誤り。

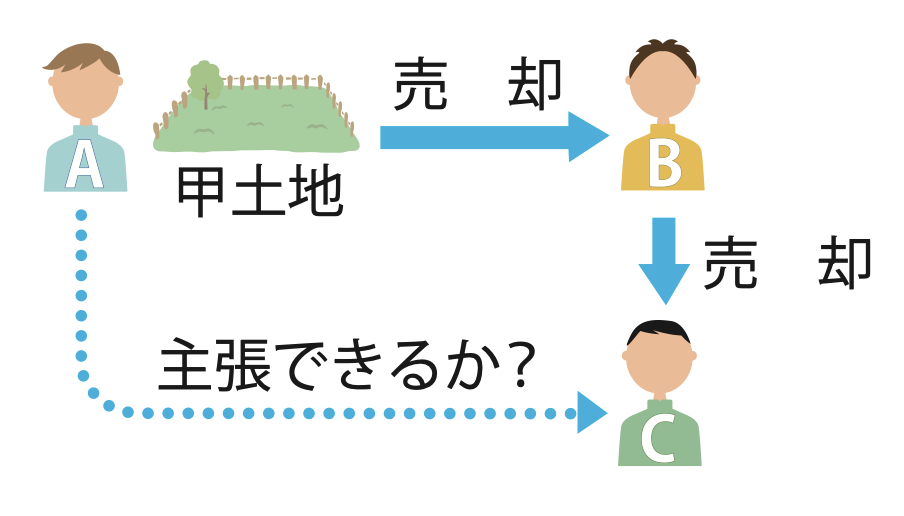

【例題】P20

AがA所有の甲土地をBに売却した。AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をCに売却し、Cが所有権移転登記を備えた場合には、CがBの詐欺の事実を知らなかったことにつき、過失があったか否かにかかわらず、AはCに対して甲土地の所有権を主張することができない。(H28-3-2)

【解答】

Cに過失があるなら(Cが善意有過失なら)、AはCに甲土地の所有権を主張できるが、Cに過失がないなら(Cが善意無過失なら)、AはCに主張できない。だから、「過失があったか否かに~主張することができない」とある例題は誤り。

【例題】P23

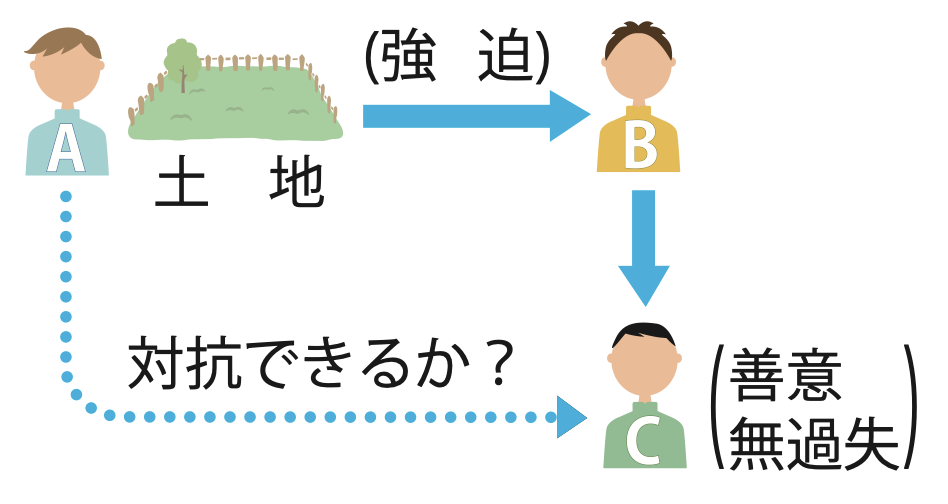

A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡された。AがBに強迫されて契約したのであれば、AはBとの契約を取り消すことはできるが、そのことを善意無過失のCに対抗することはできない。

【解答】

強迫の場合は、詐欺の場合と異なり、取消しを善意無過失の第三者にも対抗できる。よって誤り。

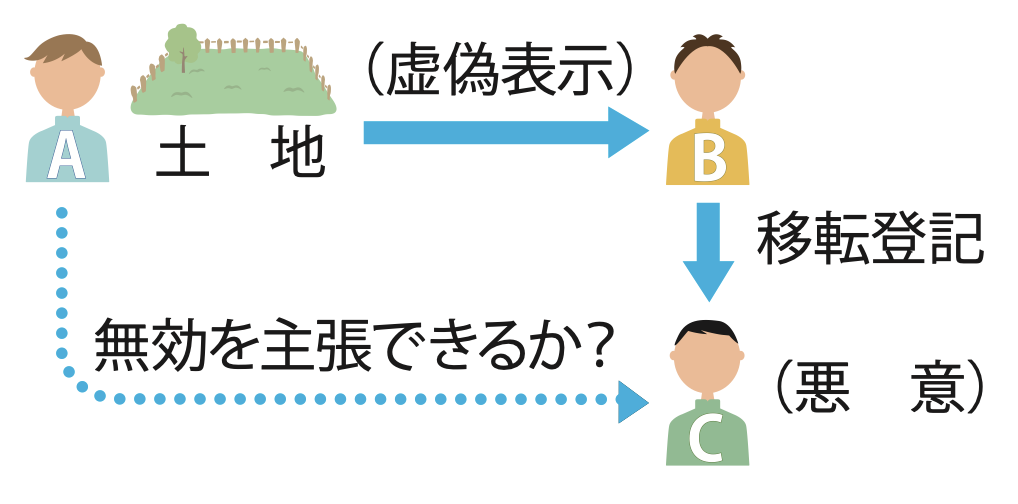

【例題】P27

A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、Aが債権者の差押えを免れるためBと通謀して登記名義を移転していたのなら、Cがそのことにつき悪意だったときは、AはCに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができる。

【解答】

AB間の売買契約は虚偽表示だから無効だ。そして、この無効は善意の第三者には対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる。よって正しい。

【例題】P34

Aは、自己所有の土地について、売る意思がないにもかかわらず、Bとの間で売買契約を締結した。この場合、Bがそのことについて善意無過失であれば、この契約は無効である。

【解答】

Aの意思表示は心裡留保だから、相手方Bが善意無過失なら有効になる。無効となるのは、Bが悪意または善意有過失の場合だ。「ゼムユ・アカム」をしっかり覚えること! よって誤り。

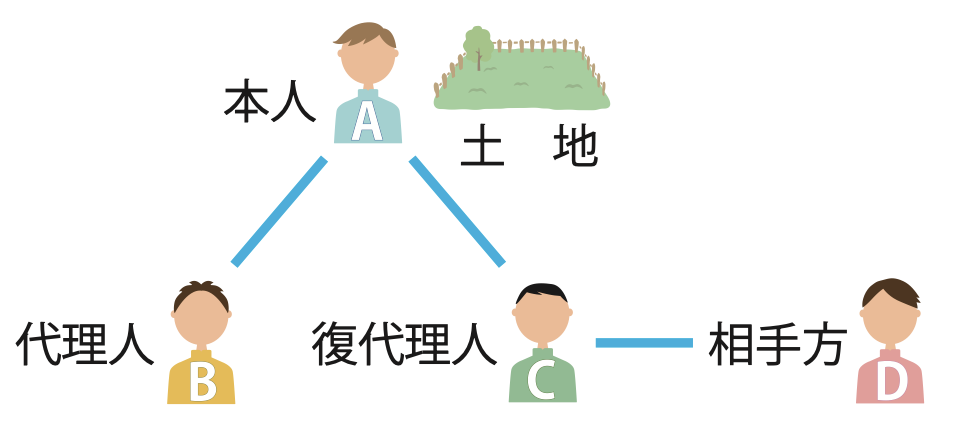

第2章 代理

【例題】P38

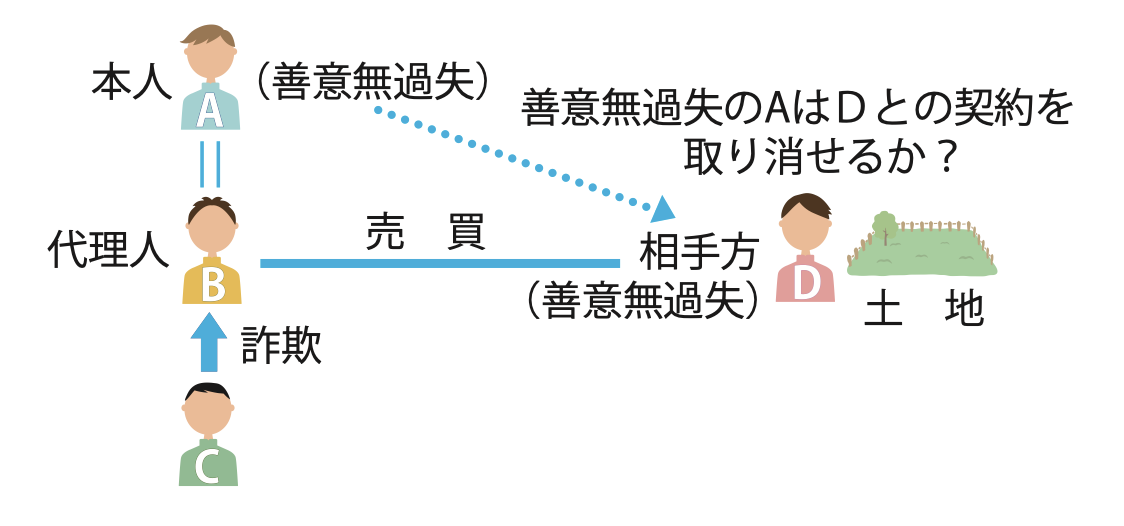

Aの代理人Bが、CにだまされてDとの間でD所有の土地について売買契約を締結したが、詐欺の事実について、ADともに善意無過失だった場合、Aは当該契約を取り消すことはできない。(H26-2-工類題)

【解答】

代理人Bが詐欺にあって契約すると、その効力は直接本人Aに帰属する。だから「A自身がCの詐欺にあって善意無過失のDと契約した」と読み替えればいい(Bを省略してしまう)。さてこの場合、詐欺の当事者はAとCであり、Dは善意無過失の第三者だ(➡︎23頁)。だから、AはDとの契約を取り消せない。よって正しい。

【例題】P39

AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた。Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。(H21-2-1)

【解答】

Bが「Aの代理で参りました」と言わなくても(顕名を欠いたとしても)、Cが、「BはAの代理で来た」ということを知っていたり(悪意)、知り得た場合(善意有過失)には、Aに契約の効力が帰属するので、売買契約はAC間に成立する。よって誤り。

【例題】P40

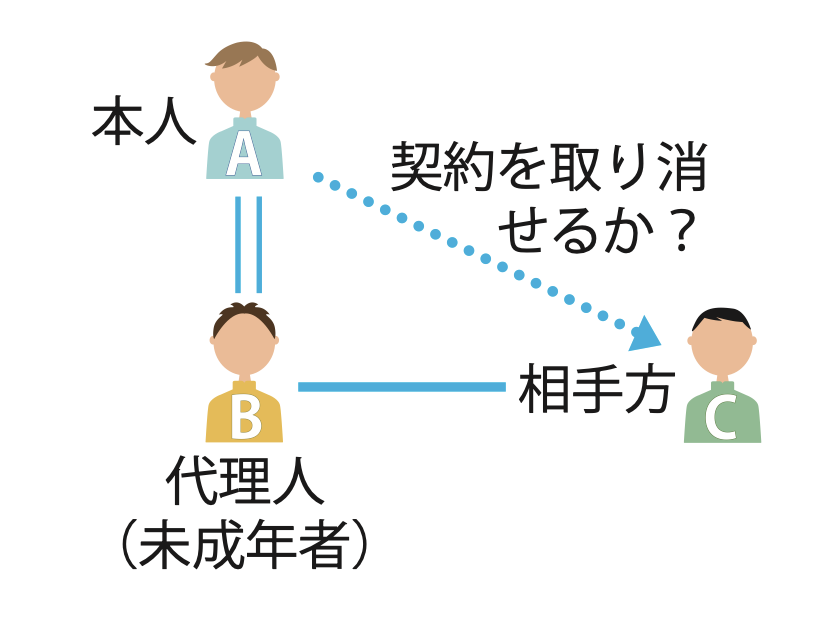

Aの代理人Bが、Cと土地の売買契約をした場合、Bが未成年者で親権者の同意を得ていなかった場合には、AはCとの契約を取り消すことができる。(H21-2-2類題)

【解答】

契約の効果はAに帰属し、Bには及ばないからBを保護する必要はないし、不利な結果はAの自業自得だから、Aは契約を取り消せない。誤り。

【例題】P41

権限の定めのない代理人は、保存行為しか行うことができない。

【解答】

保存行為だけではなく、他に、利用行為と改良行為もできる。誤り。

【例題】P42

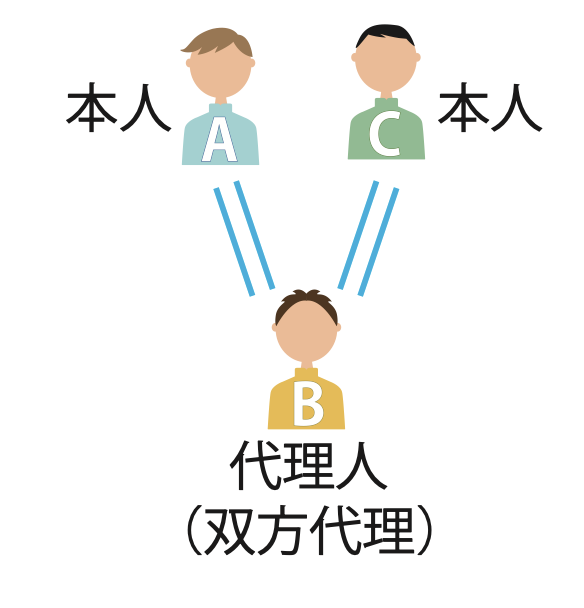

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない(R3-12月-2-2)

【解答】

AC双方の代理人になっているから、双方代理だ。双方代理は、無権代理とみなされる。よって誤り。

【例題】P44

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた。Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。(H22-2-1)

【解答】

委任による代理(本人から頼まれて代理権を与えられる場合の代理)は、本人の死亡・破産と代理人の死亡・破産・後見開始の審判によって消滅する。だから、本人Aが死亡したら、代理権が消滅するので、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することはできない。よって誤り。

【例題】P45

代理人が破産手続開始の決定を受けると、復代理人の代理権は消滅する。

【解答】

代理人が破産すると代理人の代理権は消滅する(➡43頁)。そして、復代理人の代理権は

代理人の代理権を基礎とするから、代理人の代理権が破産によって消滅すると、復代理人の代理権も自動的に消滅する。よって正しい。

【例題】P46

委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。(H29-1-2)

解答

委任による代理人は、[1]本人の許諾を得た場合か、[2]やむを得ない事由がある場合は、復代理人を選任できる。よって正しい。

【例題】P48

無権代理人が3月1日に無権代理行為をし、本人が4月1日に追認をした。この場合、無権代理行為は4月1日から有効になる。(H26-2-ア類題)

【解答】

3月1日にさかのぼって有効になる。よって誤り。

【例題】P50

無権代理人と契約した善意無過失の相手方は、本人が無権代理行為を追認しない場合には、無権代理人に対して損害賠償を請求することはできるが、契約の履行を請求することはできない。(H18-2-4類題)

【解答】

善意無過失の相手方は、契約の履行または損害賠償を請求できる。誤り。

【例題】P51

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。(H30-2-4)

【解答】

代理人Bは後見開始の審判を受けたから、Bの代理権は消滅する。Bは代理権がないのだから、契約の締結をしても無権代理行為となる。よって正しい。

【例題】P53

AからA所有の土地を売却する代理権を与えられたBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任した後で破産手続開始の決定を受けた。その後、Cが善意無過失のDにこの土地を売却する代理行為を行った場合、AがCの行為を追認するまでの間は、Dは当該契約を取り消すことができる。

【解答】

Bは破産により代理権を失う(➡︎43頁)。

⬇︎

代理人Bの代理権が消滅すると復代理人Cの代理権も消滅する(➡︎45頁[3])

⬇︎

代理権消滅後の契約も、相手方Dが善意無過失だからAD間に有効に成立する(表見代理[2]だ)。

⬇︎

しかし、表見代理も無権代理の一種だから、DはAの追認があるまでの間はこの契約を取り消せる。よって正しい。

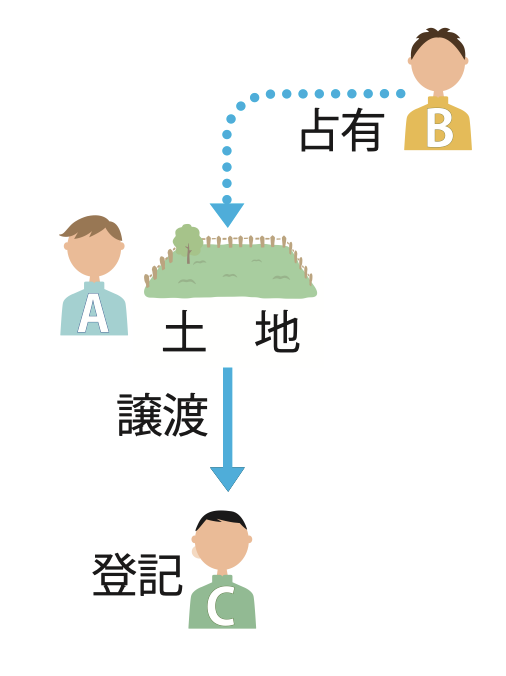

第3章 時効

【例題】P61

Bによる取得時効進行中のA所有の土地をAがCに譲渡し、その後Bの取得時効が完成した場合、①AからCへの所有権移転登記がBの時効完成前になされていればBは土地所有権の時効取得をCに対抗することができるが、②AからCへの所有権移転登記がBの時効完成後になされるとBは土地所有権の時効取得をCに対抗することができない。(H27-4-3類題)

【解答】

よ~く考えよ!AC間の譲渡がBの時効完成の前だから、①②どちらもBの勝ち。AからCへの所有権移転登記が時効完成の前か後かは関係ないのだ。ヒッカかるな!①②どちらも、60頁の表の(前)パターンだから、Bは登記なしで土地所有権の時効取得を、登記を有するCに対抗できる。よって誤り。

譲渡➡︎Cへの登記➡︎時効完成

譲渡➡︎時効完成➡︎Cへの登記 ➡︎どちらも(前)パターン ➡︎Bの勝ち

注! ②を(後)パターンと誤解しないように!

【例題】P64

Aが甲土地を所有している。Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。(R2-10-4)

【解答】

所有権は時効によって消滅しない。よって正しい。

【例題】P66

Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。(H21-3-2)

【解答】

時効の利益は、あらかじめ放棄できない。だから、Bが、Aと消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨の約定をしても、無効だ(法的効力は認められない)。よって正しい。

【例題】P68

債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。(H30-4-4)

【解答】

消滅時効が完成した後に債務者が債務を承認した場合には、債務者は、時効が完成した事実を知らなかったとしても、完成した消滅時効を援用することはできない。よって正しい。

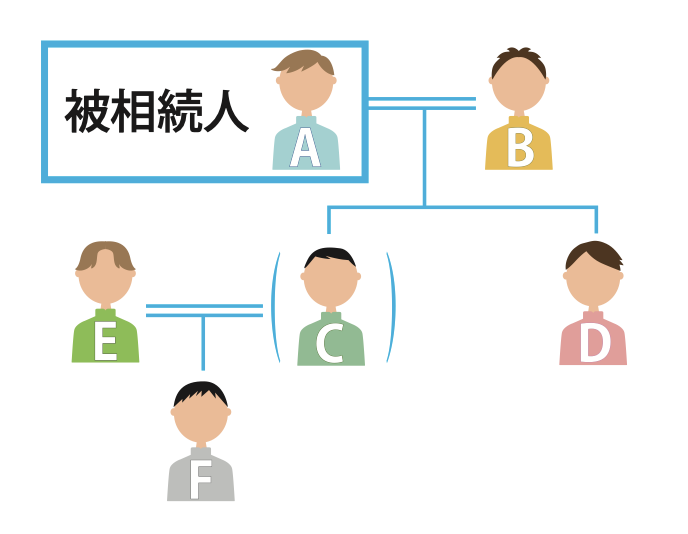

第4章 相続

【例題】P72

Aには配偶者Bと、Bとの間の子C・Dがおり、Cには配偶者Eと、Eとの間の子Fがいる。AとCが乗った飛行機が事故にあい、AとCは死亡したが、どちらが先に死亡したかは不明であった場合、Aの相続人となる者は誰か。

【解答】

まず、配偶者Bは常に相続人になる。そして、Aの子Dも相続人になる。Cについては、Aとどちらが先に死亡したか不明だから、Aと同時に死亡したものと推定されるため、CはAの相続人にはならない。なぜなら、相続人となるためには、被相続人の死後も生きていることが必要だからだ。そのため、Cの子FがCを代襲して相続する。最後に、Eは、Aの直系卑属ではないから相続人にならない。だから相続人は、B・D・Fだ。

【例題】P74

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である。Bが相続放棄をしたときは、CがBを代襲してAの相続人となる。(R7-5- エ)

【解答】

相続放棄は代襲相続の原因とはならない(代襲相続は生じない)。だから、Cは代襲相続人とならない。よって誤り。

【例題】P77

被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。(R元-6-1)

【解答】

遺言で遺産分割を禁止できる(ただし、5年間が限度)。よって誤り。

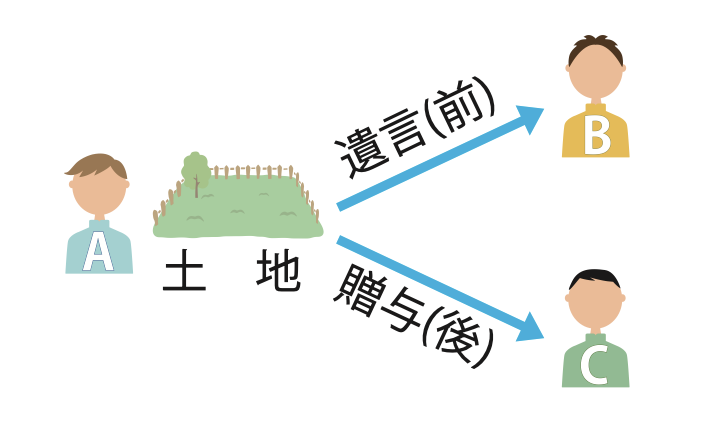

【例題】P78

Aが自己所有の土地をBに与える旨の遺言書を作成し、その遺言書にこれが最後の遺言であり、これを撤回することはない旨が明記されていたとしても、Aが後日その土地をCに贈与した場合、先の遺言は撤回されたものとみなされる。(H17-12-3類題)

【解答】

遺言は、いつでも自由に撤回することができ、遺言者A自身も遺言撤回権を放棄できない(放棄しても放棄は無効)。遺言者の最終的な考えをあくまで尊重するためだ。そして、遺言と矛盾する処分(Bへの遺言とCへの贈与は両立しない)がなされた場合には、前の遺言は後の処分によって撤回されたことになる。よって正しい。

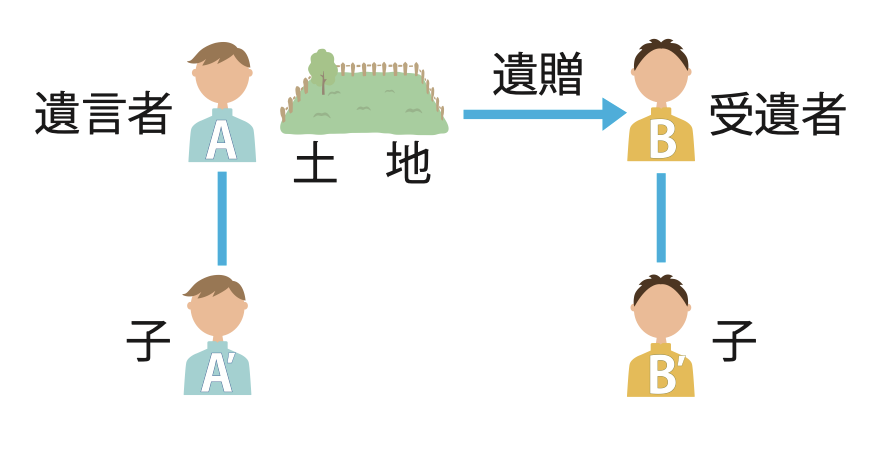

【例題】P81

Aが自分の土地を相続権のないBに遺贈する旨の遺言をした後、ABが同時に死亡した。この場合、Bの子B’がBを代襲してこの土地を相続する。(H25-10-3類題)

【解答】

ABが同時に死亡すると遺言は無効となる。そして、遺言が無効になった場合には、代襲相続を生じないことになっている。なぜなら、遺贈は、BならBという特定のその人に遺産を受け取ってもらいたくて行うものなので、別の人(B’)に受け取ってもらったのでは意味がないからだ。よって誤り。ちなみに、Aに相続人として子A’がいれば、この土地はA’が相続することになる。

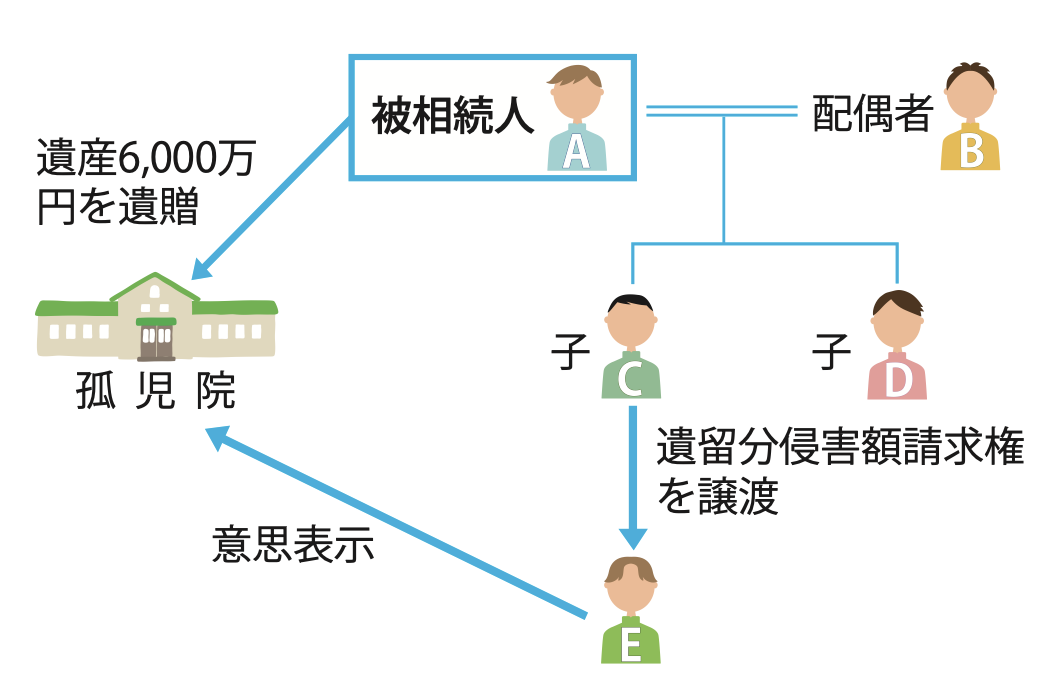

【例題】P85

配偶者Bと子C・Dを有するAが、6,000万円の遺産全額を孤児院に遺贈する旨の①公正証書遺言を残して死亡し、孤児院がこの遺贈を承認した場合、Cは孤児院に対する自己の②750万円の遺留分侵害額請求権をB及びDの③同意を得ることなくEに譲渡することができ、Eは孤児院に対して④訴えによらずに750万円の金銭の支払を請求することができる。(H18-12-2類題)

【解答】

① ➡︎ 公正証書遺言によって遺留分を侵害された場合でも侵害額請求OK。

② ➡︎ 83頁に示したとおり、この金額で正しい。

③ ➡︎ 遺留分侵害額請求権は、各自自由に譲渡できる。

④ ➡︎ 遺留分侵害額請求権の行使は、訴えによる必要なし。

よって、すべて正しい。

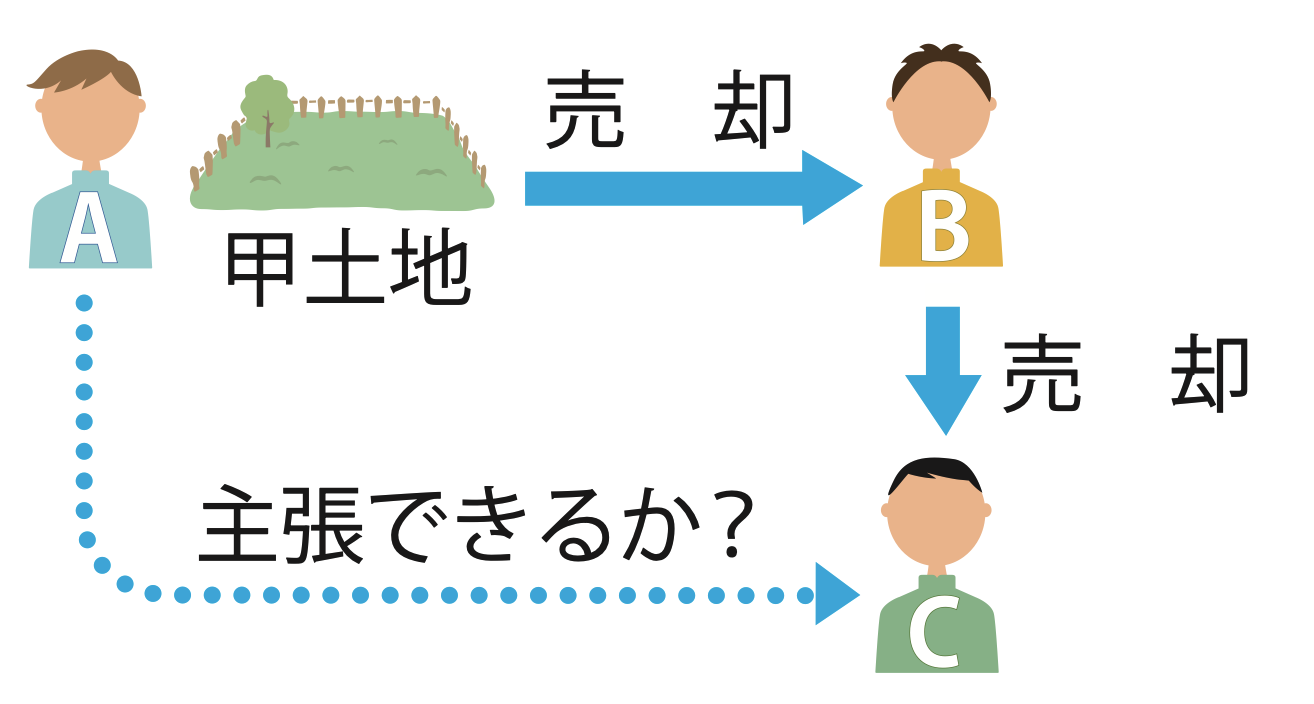

第5章 物権の変動・危険負担・債権譲渡

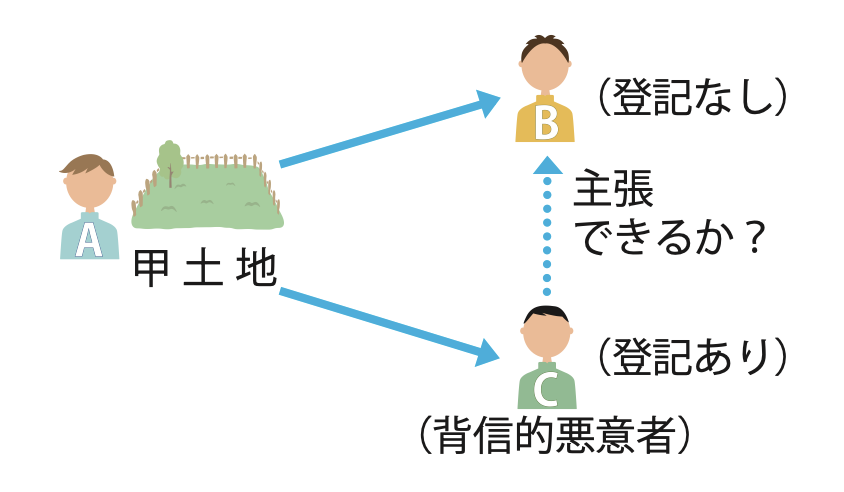

【例題】P97

Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Cがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、CはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。(H28-3-3)

【解答】

Cは、Bが登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけて利益を得る目的で甲土地を購入しているから、背信的悪意者だ。だから、CはBに対して甲土地の所有権を主張できない。よって正しい。ちなみに、BはCに対して登記がなくても所有権を主張できる。

【例題】P100

譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。(R3-10月-6-3)

【解答】

譲渡制限の特約があっても、有効に譲渡できる。ただし、譲受人がこの特約について悪意・重過失であれば、債務者は、債務の履行を拒むことができる。また、譲渡人に弁済等の債務の消滅行為をすれば、そのことを譲受人に主張することができる。よって正しい。

第6章 不動産登記法

【例題】P104

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。(R5-14-1)

【解答】

建物が滅失したとき(火災等)には、所有者は1か月以内に滅失の登記(表示の登記)を申請する義務がある。よって正しい。ちなみに「当該」とは、「その」という意味だ。

【例題】P107

Aが建物を新築して表示登記(表題登記)をしたが、所有権保存登記をしないまま、この建物をBに売却した。その後Aが死亡してCが単独でAを相続した場合、BはCの承諾を得れば、B名義の所有権保存登記を申請することができる。

【解答】

この建物の登記記録の表題部にはAが表題部所有者として記録されているはずだから、所有権保存登記を申請できるのはAの相続人のCだ。Bは、確定判決で所有者だと認められていないので所有権保存登記を申請できない。Cの承諾を得てもダメ。よって誤り。

【例題】P108

配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。(R2-14-4)

【解答】

所有権、地上権、賃借権、配偶者居住権、(根)抵当権等が登記できる権利だ。このうち、賃借権と配偶者居住権は債権だが登記できることに注意! よって誤り。

【例題】P108

根抵当権の登記名義人の住所の変更の登記は、表題部に記録される。

【解答】

住所でも同じコト。表題部ではなく、権利部だ! よって誤り。

【例題】P110

登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。(H27-14-1)

【解答】

登記事項証明書の交付は、利害関係がなくても、誰でもできる。だから、利害関係を有することを明らかにする必要はない。よって正しい。

【例題】P114

登記の申請は、口頭によって行うことは絶対できない。

【解答】

口頭による申請は絶対認められない。よって正しい。

【例題】P114

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡よって消滅する。(R3-14-2)

【解答】

委任による登記申請の代理権は、本人が死亡しても消滅しない。よって誤り。

【例題】P117

所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。(R4-14-3)

【解答】

申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、登記識別情報は通知されない。よって正しい。

【例題】P120

所有権移転請求権保全のための仮登記をした場合、本登記の順位は、仮登記の順位による。

【解答】

これが仮登記の威力だ。よって正しい。

【例題】P120

仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。(H26-14-4)

【解答】

登記の申請は、原則として当事者双方が共同してやらなければならないが、仮登記の場合は、仮登記義務者の承諾があれば、仮登記権利者が単独で申請することができる。よって正しい。

第7章 共有・区分所有法

【例題】P123

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。(R7-8-2)

【解答】

共有者の1人が持分を放棄したら、その人の持分は他の共有者のものになる。よって誤り。

【例題】P128

各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数に等分することとされている。(R6-13-1)

【解答】

各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めをしない限り、専有部分の床面積の割合による。よって誤り。

【例題】P134

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。(H30-13-3)

【解答】

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。よって正しい。

【例題】P140

区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。(R5-14-4)

【解答】

区分建物(区分所有建物)の場合は、表題部所有者から所有権を取得した者も、いきなり自己名義で所有権保存登記をすることができる。よって正しい。

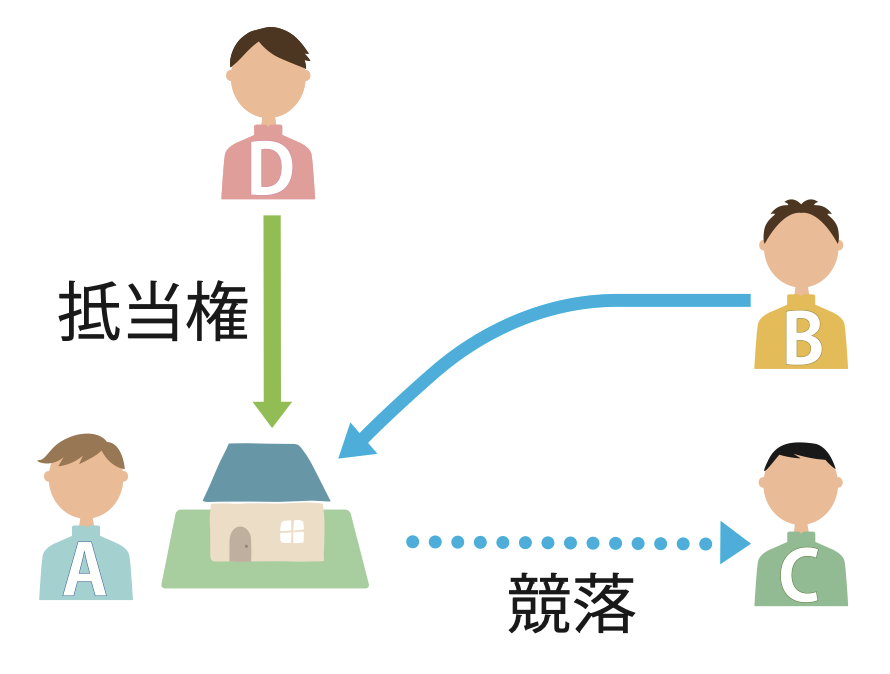

第8章 抵当権

【例題】P143

抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。(H29-10-3)

【解答】

抵当権の設定は、口約束(合意)だけで、成立する。だから、引渡しは効力の発生要件ではない。よって正しい。

【例題】P144

抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。(H25-5-2)

【解答】

借地上の建物に抵当権を設定した場合、抵当権の効力は借地権にも及ぶ。よって正しい。

【例題】P145

地上権を目的とする抵当権を設定することができるが、賃借権を目的とする抵当権を設定することはできない。(R4-8-3類題)

【解答】

地上権には抵当権を設定できるが、賃借権には抵当権を設定できない。よって正しい。

【例題】P147

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。AがCから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にCを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとCが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。(H28-4-3)

【解答】

必要なのは、①抵当権者BCの合意と、②利害関係者の承諾だ。抵当権設定者のAは利害関係者ではないから、Aの同意(承諾)がなくても、抵当権の順位を変更できる。よって正しい。

【例題】P148

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。Aが、A所有の甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。(H28-4-1)

【解答】

土地と建物が、抵当権設定時に、Aの所有物だったのだから、抵当権設定後に建物がCに売却され、所有者が別々になっても、法定地上権は成立する(Cは法定地上権を取得する)。だから、DはCに甲土地の明渡しを求めることはできない。よって正しい。

【例題】P149

庭付き一戸建て住宅を所有するAが、債権者Bのために、土地だけに抵当権を設定した場合、Bは、土地と建物の両方を、一括して競売することができる。

【解答】

一括競売ができるのは、まず更地に抵当権が設定され、その後、建物が建てられた場合に限る。初めから建物が建っている敷地に抵当権を設定した場合には、一括競売はできない。Bは、土地だけを競売するしかない。よって誤り。

【例題】P151

抵当権者Aに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するBは、甲土地の競売における買受人Cの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をCに引き渡すことを要しない。(R4-4-2)

【解答】

引渡し(明渡し)を6カ月間猶予してもらえるのは、建物の場合だ。土地の場合は猶予してもらえない。よって誤り。

【例題】P155

抵当権の目的物が滅失した場合には、抵当権の効力は、その滅失により、債務者が受け取るはずの金銭にも及ぶ。

【解答】

目的物が姿を変えた金銭の上に、抵当権は存続する。よって正しい。

【例題】P156

担保物権は、被担保債権の全額が弁済されるまで、目的物全部に効力を有する。

【解答】

不可分性だ。抵当権以外の担保物権にも共通の性質だ。よって正しい。

【例題】P157

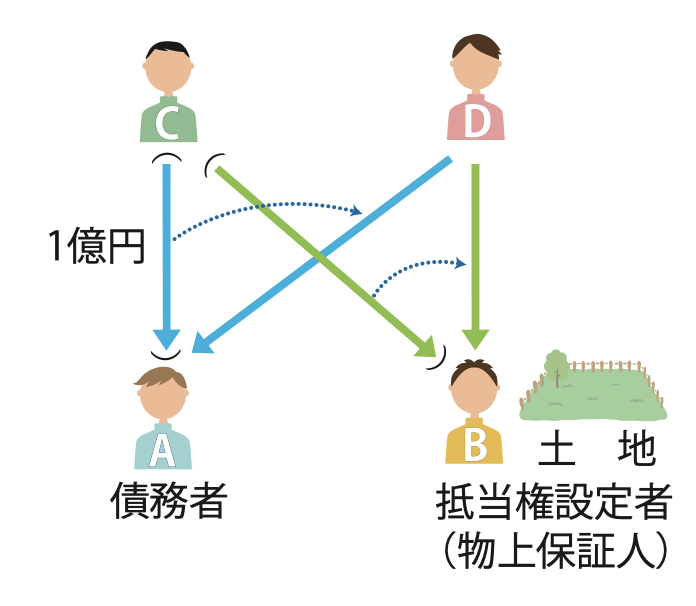

CのAに対する1億円の債権を担保するために、Bの所有する土地に抵当権が設定されている場合に、Cがこの債権をDに譲渡し、CからAのみに対して債権譲渡の通知が口頭でなされれば、DはAに対してこの債権の譲受けを対抗できるが、Bに対しては登記の移転がなければ、抵当権の譲受けを対抗できない。

【解答】

★まず前置き。抵当権設定者と債務者は同一人物とは限らない。本問のBのように、債務者以外の人が抵当権設定者となる場合を物上保証人という。

★さて、本題。被担保債権が譲渡されると抵当権も一緒に移転するのは、物上保証人がいても全く同じ。そして、Dは、Aに対する被担保債権譲受けの対抗要件(これは口頭での通知か承諾でOK➡︎98頁の条文②)さえ備えれば、もうそれだけで自動的に物上保証人Bに対しても抵当権の譲受けを対抗できることになっている。登記の移転がなくともBに対抗できるのだ。ピンとこないかもしれないが、これが随伴性の威力だ。よって誤り。

【例題】P158

抵当権設定後10年が経過して被担保債権が時効消滅しても、抵当権の消滅時効期間は20年だから、債務者は抵当権の消滅を主張できない。

【解答】

弁済であれ時効であれ、いかなる原因で被担保債権が消滅しても、抵当権は自動的に消滅するから誤り。

【例題】P159

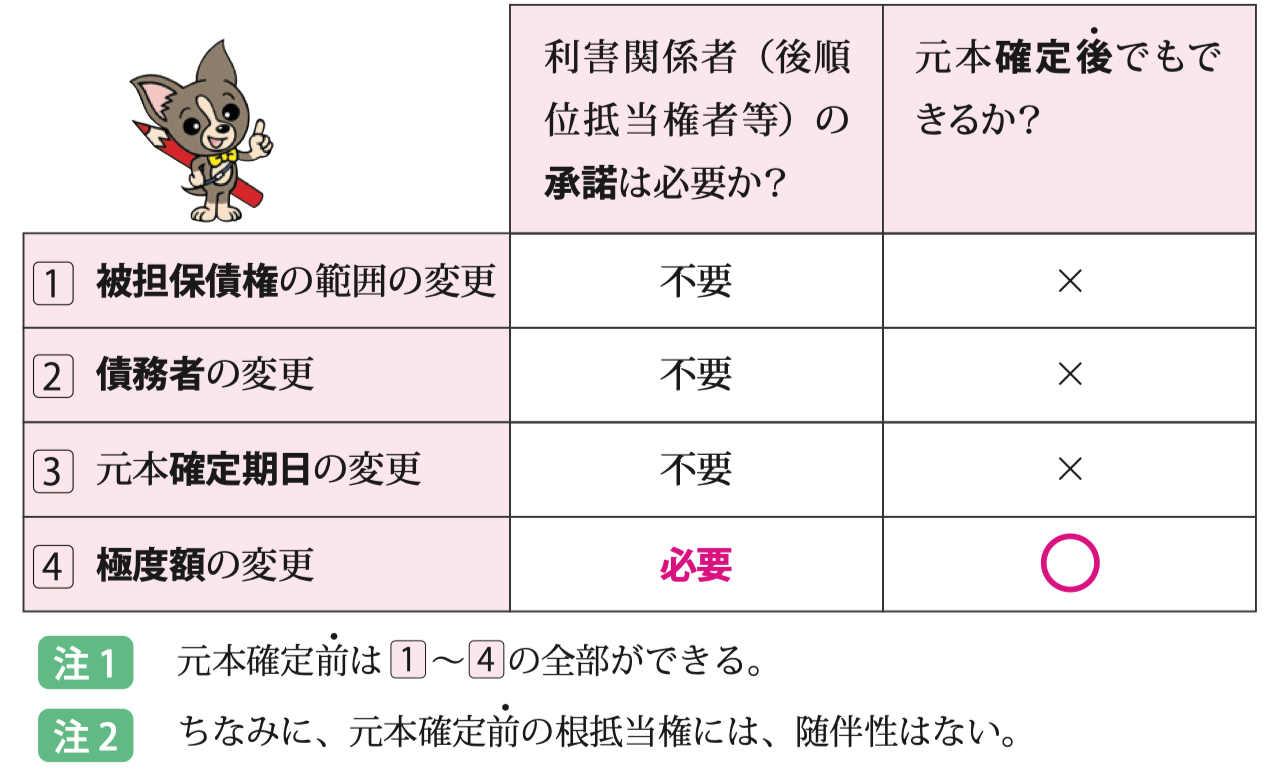

根抵当権者は、元本確定前に、後順位抵当権者の承諾を得ずに、根抵当権の被担保債権の範囲を変更できる。

【解答】

上の表の[1]そのままだ。被担保債権の範囲の変更は、元本確定後はできないが、確定前なら、後順位抵当権者の承諾なしにできる。よって正しい。

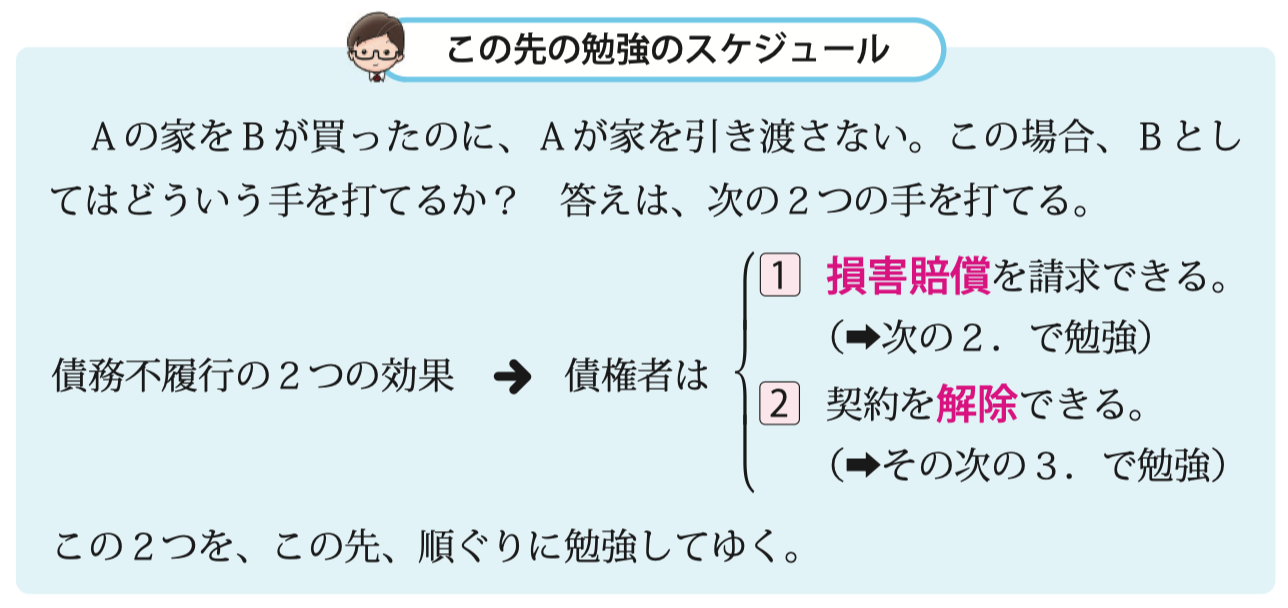

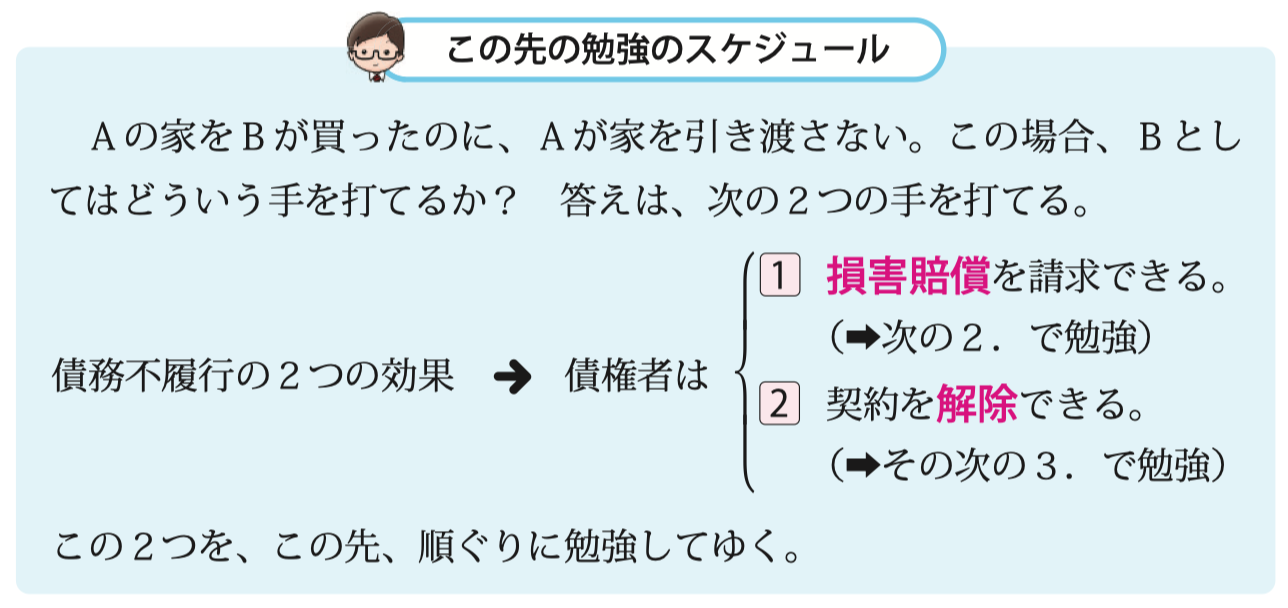

第9章 債務不履行・損害賠償・解除

【例題】P163

債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。(R3-12月-4-3)

【解答】

履行遅滞中に、不可抗力(双方の責めに帰することができない事由)によって履行不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(債務者の責任になるということ)。よって正しい。

【例題】P163

債務不履行によって契約を解除した債権者は、さらに損害賠償をも請求することはできない。

【解答】

債務不履行の効果は、上に示した通り、[1]損害賠償請求と、[2]解除だ。この2つは、両方同時にできる。つまり、解除した上、更に損害賠償を請求することもできるのだ。よって誤り。

【例題】P165

損害賠償額の予定をした場合でも、債権者は、実害額が予定額より大きいことを証明すれば、予定額を超えて損害賠償請求をすることができる。

【解答】

損害賠償額を予定した場合には、たとえ実害額がもっと大きいことを証明してもムダだ。予定額に甘んじるしかない。よって誤り。

【例題】P167

AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。(H24-8-4)

【解答】

金銭債務の債務者が支払いに遅れたら、たとえ債務者に責任がなくても(帰責事由がなくても)、履行遅滞になる。だから、Bは債務不履行(履行遅滞)になり、Aに対して遅延損害金を支払う義務を負う。よって誤り。

【例題】P170

債権者は、債務者が原状回復行為に着手するまでは、既に行った解除の意思表示を撤回することができる。

【解答】

もっともらしく書いてあるがダメだ。解除は撤回できない。よって誤り。

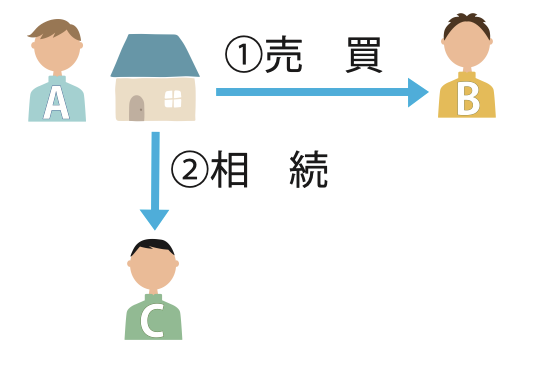

【例題】P171

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した。売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。(R6-4-1)

【解答】

催告しても無意味なとき((例)債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき)は、催告せずに、直ちに解除できる。よって誤り。

【例題】P173

解除後の原状回復で、返還すべき金銭があるときは、解除の時点からの利息を付けなければならない。

【解答】

ヒッカケだ。解除時からではなく、受領時からの利息を付ける。よって誤り。

【例題】P177

違約金の定めのある売買契約で買主が手付を交付した場合、買主の代金支払いの履行遅滞によって売主が契約を解除すると、買主は違約金を支払わなければならないが、手付の返還を求めることはできる。

【解答】

債務不履行による解除の場合、手付は買主に返還される。たとえ買主側の債務不履行であってもだ。もちろん買主は違約金は支払わなければならない。よって正しい。

【例題】P177

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、Bの媒介によりAは当該自動車をCに売却した。売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。(H29-5-3)

【解答】

相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできない。だから、AはCが履行に着手した後は、手付による解除ができない。よって「いつでも~解除することができる」とある例題は誤り。

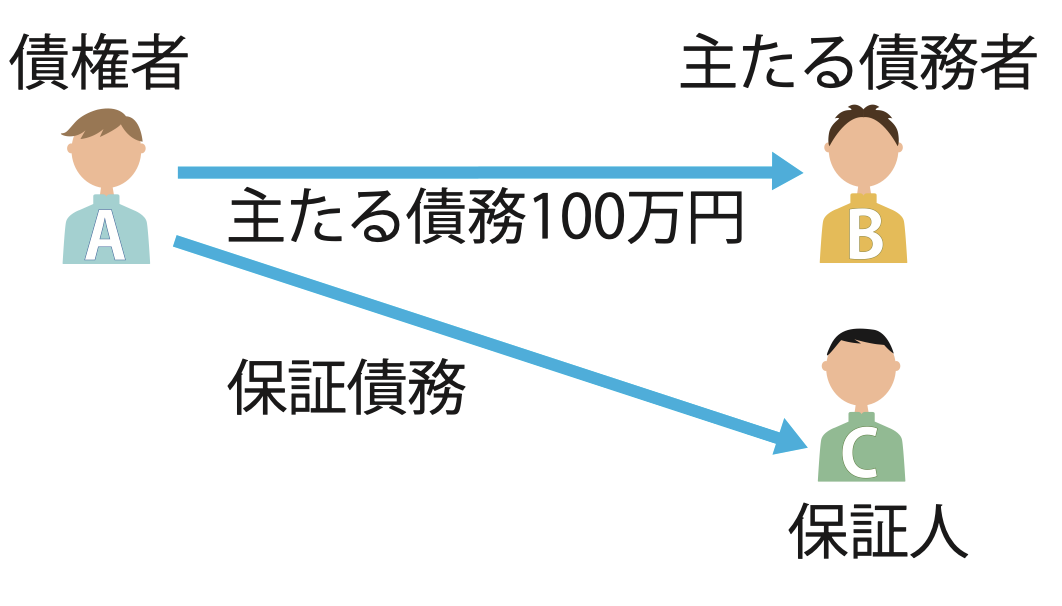

第11章 連帯債務・保証債務

【例題】P188

債権者が、連帯債務者の1人に対して請求することができるのは、その債務者の負担部分のみである。

【解答】

債権者は、各連帯債務者に対して、債務全額の履行を請求できる。負担部分に限定されない。よって誤り。

【例題】P193

債務者A、B、Cの3名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。(R3-2-1)

【解答】

請求の効力は、他の連帯債務者には及ばない。だから、DがAに請求しても、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。よって正しい。

【例題】P195

主たる債務者に債務不履行があった場合、①主たる債務者が債権者に対して支払うべき違約金や損害賠償も保証債務の対象に含まれるが、それとは別に、②保証債務自体についてのみの違約金や損害賠償の額を約定しておくことはできない。

【解答】

前半は○だが、後半が×。下線①は保証債務の対象だが、それとは別個に、下線②をあらかじめ約定しておくことができる。よって誤り。

【例題】P198

AがBに対して100万円の債権を有し、Cが保証人になっている場合、①AがBに履行の請求をすると、BだけでなくCにも時効更新の効力を生ずるが、②Bが債務を承認しても、Cには時効更新の効力を生じない。

【解答】

問題文にただ単に「請求した」と書いてあったら、「請求して勝訴等した」と読むこと(本番でも)。だから、下線①は○。しかし下線②は×。Bが債務を承認した場合も、BC両者に時効更新の効力を生ずる。よって誤り。

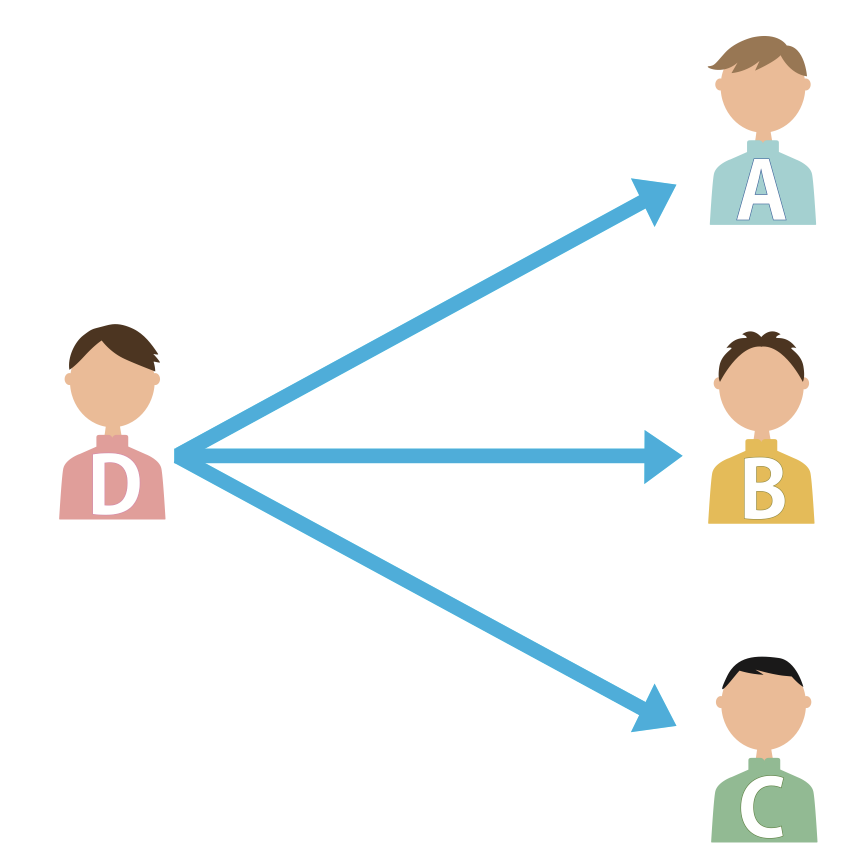

【例題】P200

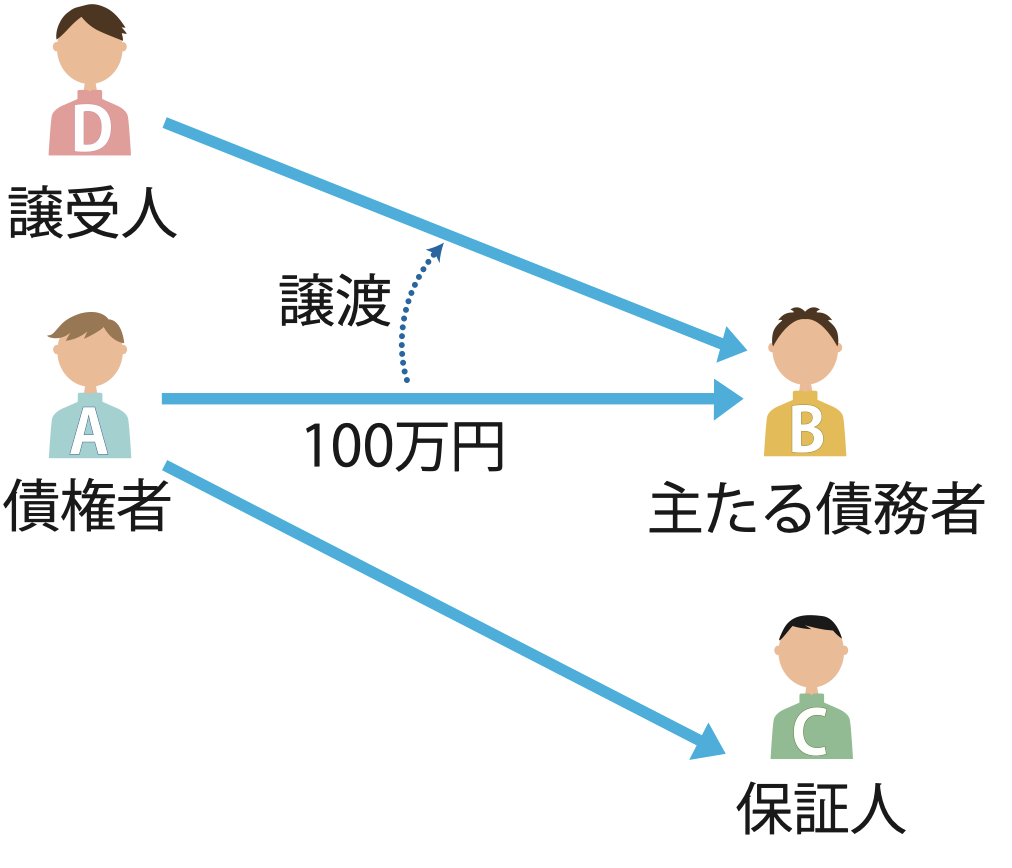

AがBに対して100万円の債権を有し、Cが保証人になっている場合に、Aがこの債権をDに譲渡し、AからBのみに対して確定日付ある証書によらずに譲渡通知がなされたならば、Dはこの債権の譲受けをBには対抗できるがCには対抗できない。

【解答】

AからBへ口頭で譲渡通知がなされれば、Dは債権の譲受けをBに対抗できるが、もうそれだけで自動的にCにも対抗できる。確定日付ある証書もCへの通知も不要。よって誤り。物上保証人のケースと同じだ(➡︎157頁の例題を復習!)。

【例題】P200

保証人は、主たる債務者の意思に反して保証をすることはできない。

【解答】

保証契約は、債権者と保証人との間に締結されるから、主たる債務者の意思に反して保証することも可能だ。主たる債務者としては、「余計なことをしてくれるな」と言いたいこともあろう。しかし、文句は言えないのだ。よって誤り。

第12章 賃貸借

【例題】P208

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結された。甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。(R5-9-1)

【解答】

賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。よって正しい。

【例題】P209

Aの家をBが、月額10万円の賃料で賃借していたが、落雷により家が半焼し、家の一部が使用及び収益をすることができなくなった。この場合、賃料は、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

【解答】

落雷だから、Bに落度(帰責事由)はない。だから、使用収益できなくなった部分の割合に応じて、減額される。よって正しい。

【例題】P212

借地権者Aは、賃借した甲土地につき借地権登記を備えなくても、Aと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。(H30-11-4)

【解答】

登記は、権利登記でも表示登記でもOKだが、自己名義に限る。よって誤り。

【例題】P216

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した。賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。(R2-10月 -4-3)

【解答】

賃借物の返還の方が先だ。だから、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまでは、敷金の返還を拒むことができる。よって正しい。

【例題】P220

建物の賃貸借において、期間の満了前に第三者の放火によってその建物の全部が滅失し使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は終了する。

【解答】

賃借物の全部が滅失などにより使用収益できなくなったら、賃貸借は、当然に終了する。よって正しい。

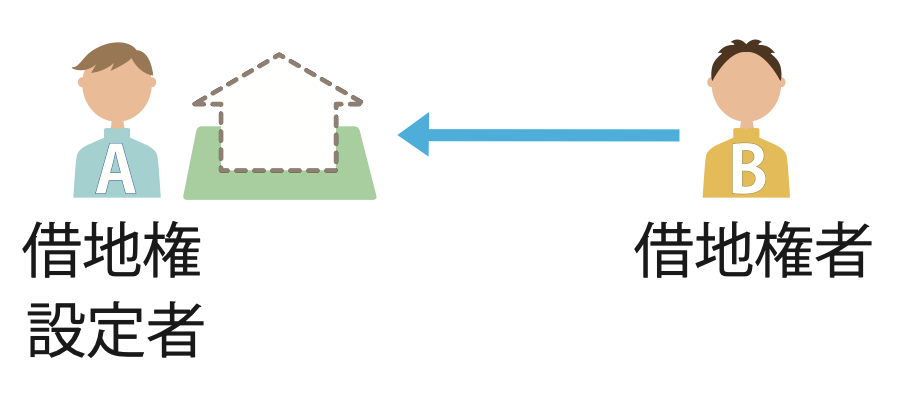

第13章 借地借家法

【例題】P223

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約を締結した。本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。(R5-11-1)

【解答】

「借主は減額請求できない」という特約は、借主にとって不利だから無効だ。だから、BはAに対して地代の減額請求ができる。よって誤り。

【例題】P224

借地権とは、建物の所有を目的とする土地賃借権だけのことである。

【解答】

もうひとつ、建物の所有を目的とする地上権もあるから、誤り。

【例題】P225

A所有の甲土地につき、Bとの間で賃貸借契約が締結された。賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件賃貸借契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となる。(H29-11-2)

【解答】

30年未満の期間を定めてもそれは無効で、自動的に30年に引き上げられる。だから、存続期間を10年と定めた場合、存続期間は30年となる。よって正しい。

【例題】P226

AとBとが期間満了に当たり借地契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。(R2-11-4)

【解答】

最初の更新(つまり、1回目の更新)の場合、当事者間で20年より短い期間を定めたときは、存続期間は20年となる。よって正しい。

【例題】P229

Aの土地に建物の所有を目的とする賃借権を有するBが、この借地権の存続期間満了後建物が存在していないにもかかわらずこの土地の使用を継続すれば、Aがそれを知っていて異議を述べない限りAB間の土地賃貸借契約は更新されるが、Aがこの異議を述べるには正当事由は不要である。

【解答】

建物がないケースだから借地借家法は適用されず、民法上のいすわり更新が生じる。民法なら、Aは正当事由がなくても、異議さえ述べれば更新を阻止できる。よって正しい。

【例題】P230

借地権の存続期間満了前に、借地権者が、借地権設定者の承諾を得て建物を再築すると、借地権は、残存期間満了後20年間存続する。

【解答】

「残存期間満了後」ではなく、「(A)承諾日か(B)再築日のどちらか早い方」から20年間存続する。よって誤り。

【例題】P232

最初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権者は、借地権消滅の申入れをすることができる。

【解答】

借地権消滅の申入れができるのは、「更新後に」建物が滅失した場合に限られるから、誤り。

【例題】P235

賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有している。Bが乙建物をCに賃貸する場合、Bは、その賃貸についてAの承諾を得なければならない。

【解答】

Bは自分の所有物である乙建物を賃貸するだけだ。だから、Aの承諾は不要だ。よって誤り。

【例題】P237

BがAの土地を賃借して建てた建物にDが抵当権を有する場合、Dが抵当権を実行するには、Aの承諾を得なければならない。

【解答】

こんな規定はない。DはAの意思を無視して抵当権を実行できるから、誤り。

【例題】P240

AがBとの間で、A所有の甲土地につき借地契約を締結した。本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対してBが甲土地上に所有している建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(R5-11-3)

【解答】

借地権者の債務不履行によって、契約が終了したときは、建物買取請求権を行使できない。だから「終了事由のいかんにかかわらず~できる」とある本問は誤りだ。

【例題】P240

借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。

【解答】

借地権者に有利な特約なら有効だが、不利な特約なら無効だ。本問の「残存期間を超えて存続する建物を築造しない」という特約は借地権者にとって不利な特約だ。だから無効だ。よって正しい。

【例題】P242

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。(R6-11-1)

【解答】

事業用借地権は、公正証書によってしなければならない。公正証書以外はダメだ。よって誤り。

【例題】P243

期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。(R5-12-1)

【解答】

建物賃貸借の存続期間は1年以上に限る。1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされる。よって誤り。

【例題】P245

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。(R7-12-1)

【解答】

期間の定めがない建物賃貸借の場合、賃借人Bから解約の申入れをしたときは、解約申入れ後3カ月を経過すると、契約は終了する。よって誤り。ちなみに、賃貸人Aから申入れをしたときは、申入れ後6カ月を経過すると、契約は終了する。

【例題】P247

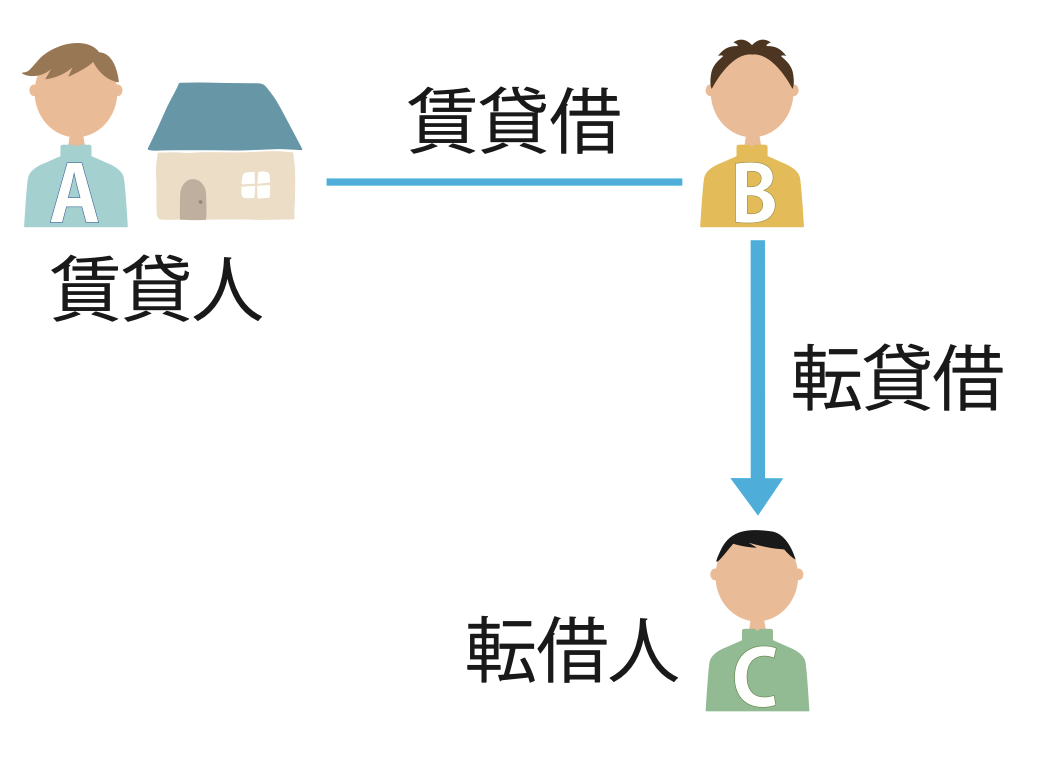

BがAから賃借している建物をAの承諾を得てCに転貸している場合に、Bの債務不履行を理由としてAがAB間の賃貸借契約を解除しても、CはAからその旨の通知を受けてから6カ月間はこの建物を使用することができる。

【解答】

債務不履行による解除の場合にはAからCへの「その旨の通知」(終了通知のこと)は不要であり、Cに6カ月の猶予は与えられない。よって誤り。

【例題】P260

報酬の支払いを受ける受任者Aは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。(R2-5-2)

【解答】

有償の場合も無償の場合も、善良な管理者の注意義務を負う。自己の財産に対するのと同一の注意ではダメだ。よって誤り。

【例題】P263

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された。Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。(R 元-8-4)

【解答】

完成前は、注文者はいつでも損害を賠償して、契約を解除できる。いりもしないものを、みすみす完成させては無駄だからだ。よって正しい。

【例題】P265

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。(R3-12 月-8-4)

【解答】

人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。よって正しい。

【例題】P268

AがB所有の建物について貸主Bとの間で使用貸借契約を締結していた場合において、Aが死亡したときは、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。(R3-3-エ)

【解答】

使用貸借は、借主が死んだら終了する。だから、借主Aの相続人は、借主の地位を相続せず、建物を使用できない。よって誤り。