宅建試験の勉強法|合格に直結する効率的な学習術と過去問の活用法

このコラムでは宅建士試験に向けた勉強方法を紹介しています。

コンテンツ

宅建士試験向けの学習方法3選

宅建試験の合格を目指すには、自分に合った勉強スタイルを見つけることも大切です。ここでは代表的な3つの学習方法をご紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルや性格に合った方法を選びましょう。

テキストによる独学

書店で購入できるテキストを使って、自分のペースで学習する方法です。コストを抑えられる一方で、法律の初学者には内容が難しく感じられることも。理解に時間がかかる場合は、インプットとアウトプットのバランスを意識して、問題集などを活用すると効果的です。

スクール

通学型のスクールでは、講師の解説を直接受けながら学習を進められます。決まった時間に通うことで学習習慣が自然と身につきやすく、「自宅だとつい怠けてしまう…」という方にも向いています。仲間と一緒に学べる環境がモチベーション維持につながる一方で、通学時間や費用がかかる点には注意が必要です。働きながら通う場合は、授業の時間帯や振替制度の有無もチェックしておきましょう。

通信講座

自宅で学べる通信講座は、独学とスクールの中間のような学習スタイルです。近年は、わかりやすい映像講義に加え、講義にぴったり合ったオリジナル教材がセットになっている講座も増えています。わからない部分は講師に電話やウェブで質問できるサポートがあると、初学者でも安心して学習を進められます。また、映像講義は何度でも繰り返し見られるため、苦手な箇所を重点的に復習できるのも大きな魅力です。自分のペースで学びながら、必要なときにしっかりサポートを受けたい方におすすめの方法です。

宅建士試験の勉強法|効率的に点を取るための勉強術

宅建試験に合格するためには、 一定の勉強時間をしっかり確保することが前提 です。

ただし、 時間をかけるだけでは合格にはつながりません。

試験本番で確実に得点するためには、 覚えるべき知識をしっかりと定着させることが最も重要 です。

宅建試験は 「知っているか・知らないか」で点数が決まる試験 です。

どれだけ深く理解していても、試験中に思い出せなければ意味がありません。

つまり、 合格のカギとなるのは「暗記力」 です。

ここでは、 効率よく知識を覚え、確実に得点につなげるための勉強法 を解説します。

暗記が合格のカギ

宅建士試験に合格するために 最も重要なのは暗記 です。

どれだけ深く理解していても、試験本番で思い出せなければ点数には結びつきません。

例えば、令和6年の問1では、「法律行為について正しいものを選べ」 という問題が出題されました。

[選択肢1]

営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。

この選択肢の正誤を判断するためには、「意思無能力者の契約は無効(らくらく宅建塾基本テキスト P.35)」 という知識を持っていれば、即座に正しいと判断できます。

「法律行為とは何か?」「意思能力がない状態とは?」といった深い理解を追求することも大切ですが、試験では 結論部分を正しく覚えていることが合否を分けます。

最終的に、 「暗記力」こそが合格を左右する大きな要素となる のです。

効率的に暗記する方法|思い出す学習を習慣化して記憶を定着させる

暗記を定着させるには、 常にテスト形式で勉強すること が最も効果的です。

脳は「重要だ」と判断した情報を優先的に記憶します。

例えば、生きるために必要なことや、日常的に触れる情報は、特に意識しなくても自然と覚えられます。

では、宅建の知識はどうでしょう?

ほとんどの人にとって、宅建試験の知識は 日常生活では頻繁に使わないもの です。

そのため、ただテキストを読んでいるだけでは、他の情報に埋もれてしまい、記憶に定着しにくい のです。

そこで必要なのが 「思い出す」作業 です。

「思い出す」という行動こそが、脳に「この情報は必要だ」と認識させる最も効果的な方法です。

このため、宅建の学習では テスト形式でアウトプットしながら学ぶこと が非常に重要になります。

効果的な復習のタイミング|記憶に定着しやすいベストな間隔とは?

暗記を定着させるには、「思い出す」タイミング を意識することも大切です。

理想的な復習のタイミングは 「忘れそうな頃」 です。

まだしっかり覚えているうちに復習しても、脳は「思い出す」という作業をしません。

逆に、完全に忘れてしまうと「思い出す」ことができず、復習の効果が薄れてしまいます。

適切なタイミング(忘れそうな頃)で復習を行うことが、記憶定着のカギとなります。

宅建士試験に向けた効果的な学習方法|合格に直結する学習の進め方

宅建試験の学習で意識すべきポイントは、次の2つです。

✅ テスト形式で学習する(思い出す作業を習慣化)

✅ 忘れそうな頃に復習する(記憶定着を最大化)

この2点を押さえながら学習を進めることで、本番で確実に得点できる知識が身につきます。

学習を進める中で、知識をしっかり定着させ、得点力を高めるには過去問演習が欠かせません。

次のセクションでは、過去問を解く重要性について解説します。

合格に近づくためには過去問演習が不可欠|知識を本番で使える形にする

宅建試験の合格には 「とにかく多くの問題に触れること」 が重要です。

なぜなら、 宅建試験は過去問からの出題傾向が強く、「見たことがある問題」を増やせば増やすほど、本番で得点しやすくなるから です。

また、暗記だけではなく、「出題パターンを理解し、知識を問題の中で活かせるようにする」 ことも合格のカギになります。

過去問を繰り返し解くことで、以下のような効果も期待できます。

✅ 問題の解き方が自然と身につく

✅ どの知識がどう問われるのかが分かる

✅ 本番で迷わずに解答できる

過去問を繰り返し解くことで、 出題パターンに慣れ、本番で確実に得点できる力が身につきます。

しかし、 やみくもに過去問を解くだけでは、効率よく学習を進めることはできません。

大切なのは、 「どのような問題集を選び、どう活用するか」 です。

では、 宅建試験の得点力を最大化するために、どのような問題集を選ぶべきでしょうか?

過去問の大切さがわかりました!

実際に取り組むにあたって、どんな問題集を選んだらよいんだろう・・・

問題集を選ぶ際に意識すべきポイント

1. できるだけ多くの問題に触れ、出題傾向を押さえる

宅建試験では、「過去に出題された問題と類似した出題」が非常に多い ため、問題演習を通じてパターンをつかむことが大切です。

また、知識を定着させるには 最低でも3回は解くこと が理想的です。

そのため、

- 収録問題数がしっかり確保されている

- 過去問を解く機会を増やせる構成になっている

こういった問題集を選ぶのが基本です。

加えて、ただ問題が多いだけではなく、出題の可能性が低い問題ばかりに時間をかけない工夫がされていると、より効率よく学習が進められます。

例えば、古い問題でも 今後の試験で出題される可能性があるなら重要 ですが、そうでない場合は、時間をかける優先度は下がります。

「どの問題に取り組むべきか?」を考えながら学習できるよう、試験で必要な問題が精選されている問題集 なら、無駄を省きつつ効果的に学習できます。

2. 解きやすい順番に並んでいて、スムーズに学習できること

過去問を解く目的は、最終的には 「本番と同じ形式で解いて、実践力をつけること」 ですが、その前段階として 「学習しやすい順番で取り組むこと」 も重要です。

特に、最初から難しい問題に取り組むと、理解が追いつかず挫折しやすくなります。

そのため、

- 基礎的な問題から段階的に難易度が上がる構成になっている

- 学習順序に沿って、無理なく進められる

といった工夫がされている問題集なら、スムーズに学習を進めることができます。

模試などで本番形式の演習を行う前に、「学習しやすい順番で解く」ことで理解を深め、実践に向けた土台を作る ことが大切です。

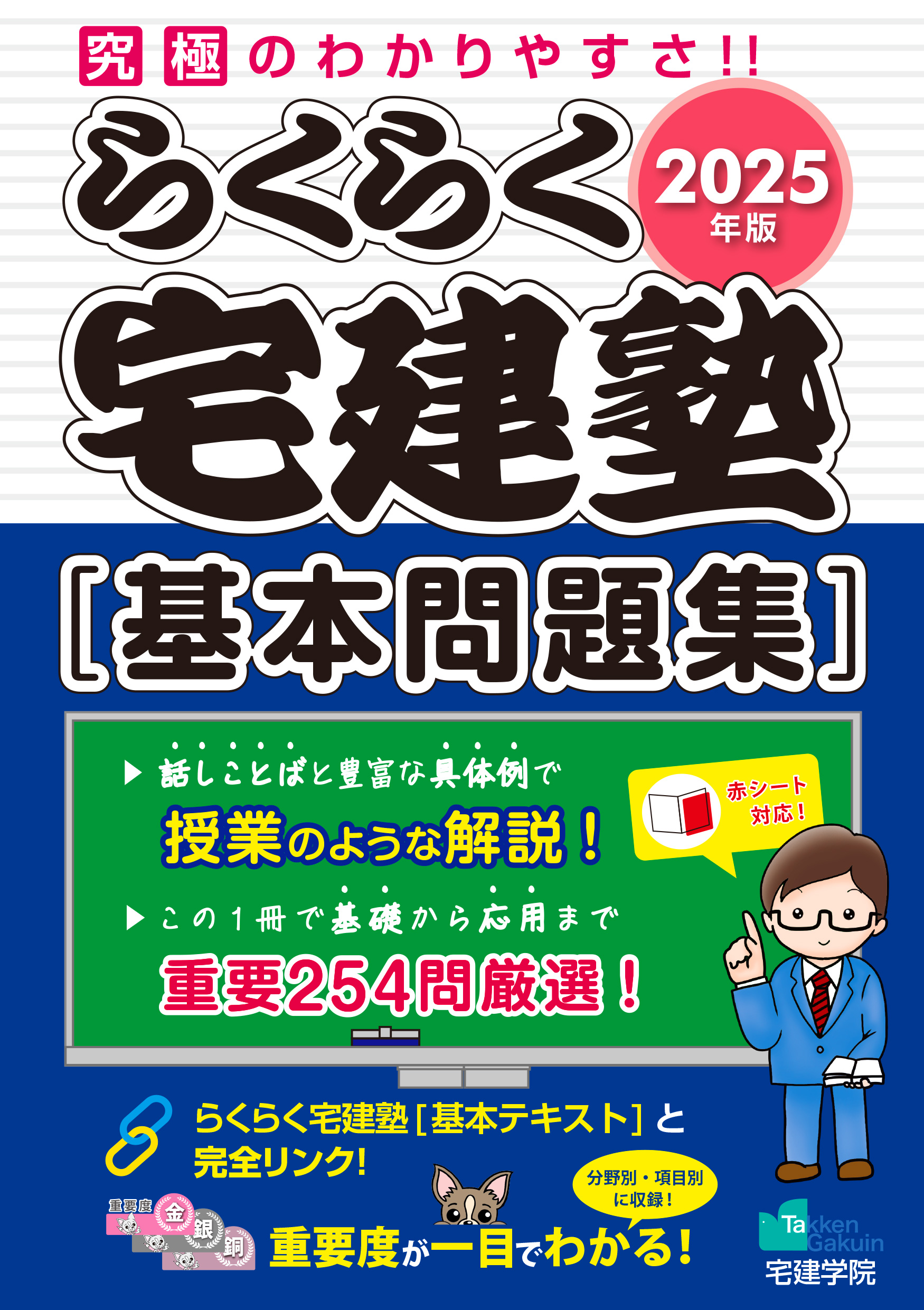

宅建試験の2025対策本、買って来ました‼️

— ミモザ@めざせ宅建士 (@mimosa_march20) March 21, 2025

悩みましたが、コレにかけてみる!

⭐️宅建学院の「らくらく宅建塾」⭐️

昨年はいろいろあって挫折したので、再チャレンジです。

手探りだけど独学頑張る(ง •̀_•́)ง✨

(スクールに通うお金無いし)

#宅建士

#宅建試験

宅建士持ちです。

— 4時25・6分前 (@Questions_67_68) March 6, 2025

個人的には、独学ならば「らくらく宅建塾」をお勧めします。

素人が学習を完遂するには一番とっつきやすく・分かりやすい参考書だと思います。

(満点は取れませんが、合格点は取れるはずです)

問題集は同シリーズの「過去問宅建塾」3分野(3冊)をやり込めば、行けると思います。 pic.twitter.com/YYthI3fNFy

効果的な学習スケジュール

宅建試験に合格するためには、 一般的に200時間から500時間の学習が必要 と言われています。

もちろん、過去に 法律を学んだ経験がある人や、不動産業界で働いている人など、それまでの学習経験の有無によっても必要な学習時間が変わってきます。

しかし、 どんな受験者であっても、一定の学習時間をしっかり確保し、計画的に進めることが合格へのカギ となります。

よくある学習スケジュールでの失敗例

【失敗例1】

[権利関係に時間をかけすぎてしまう]

「権利関係」は、最多の条文番号数を誇る民法をはじめ、その他複数の法律から14問出題される分野です。難度が高く、多くの受験生が苦手とする分野でもあります。そのため「権利関係」で挫折してしまうか、逆に時間をかけすぎてしまい、最も配点の高い「宅建業法」が手薄になってしまうという失敗がよくあります。

【失敗例2】

[宅建業法の学習方法を誤ってしまう]

「宅建業法」は、20問出題される最も配点の高い分野です。比較的カンタンな分野でもあり高得点が狙えます。しかし、同じ4択であっても、「正しいものを選べ」ではなく、「正しいものはいくつあるか」という出題形式が多いため、選択肢の全てについて正確に判断ができる力が必要となります。学習方法を間違えると、「わかっているのに思い出せない」という失敗につながります。

【失敗例3】

[法令上の制限等の分野がおろそかになる]

「法令上の制限」や「税法・その他」の分野にも得点源となる単元がいくつも存在します。しかし、この分野は最後に学習されることが多く、これまでのペース配分を誤ったため時間不足であまり手を付けずに試験に臨むという失敗がよくあります。また、5点免除科目もこの分野に含まれますので、ここで差をつけられてしまうと合格はより厳しくなってしまいます。

効率よく確実に合格するなら通信講座も選択肢に

宅建試験は 正しい学習法で進めれば独学でも合格可能ですが、確実な合格を目指すなら通信講座の活用も有力な選択肢 です。

通信講座の大きなメリットは、 学習のレールがしっかりと引かれていること。

「何をどの順番で学べばいいのか?」を考える手間がなく、 カリキュラム通りに進めるだけで合格に必要な知識が身につく 仕組みになっています。

さらに、 質問対応がある講座なら、疑問点をその場で解決できる ため、独学のように「分からないところで立ち止まる」ことなく学習を進められます。

また、 動画講義や解説付きの問題演習を活用できる講座なら、理解が深まり、学習の効率もアップ。

特に 「独学で不安を感じている」「効率よく合格したい」 という人にとって、通信講座は大きな助けになります。

よくある質問

宅建の勉強法にコツはある?

宅建の勉強には、「インプットとアウトプットをセットで行うこと」が大切です。ページでも紹介しているように、まずはテキストで知識を学び、その後なるべく早い段階で問題演習に取り組むことで、理解が定着しやすくなります。また、重要な語句をただ覚えるだけでなく、背景の考え方まで理解しておくと、応用問題にも対応できる力が身につきます。

宅建 何から勉強すればいい?

宅建試験は4つの科目に分かれていますが、学習の出発点として特に重要なのが「権利関係」です。法律の基礎となる分野であり、ここをしっかり理解しておくことで、他の法律分野の内容もスムーズに頭に入るようになります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、基礎から段階的に学べるテキストや講義を活用すれば、無理なく理解を深められます。法律の考え方に少しでも慣れておくことが、その後の学習全体の土台を作ることにつながります。つかみやすくなります。

まとめ

計画に沿って勉強を続ける

宅建試験は範囲が広いため、思いつきで勉強をしていると重要な箇所を見落としがちです。最初に全体のスケジュールを立て、週ごと・日ごとの目標を決めて、計画的に進めていくことが合格への近道になります。自分の生活リズムに合わせた無理のないペースで、着実に取り組みましょう。

誘惑に負けず、地道に努力を続けていく

独学では「今日はちょっと休もうかな…」という気持ちになることも多いもの。ですが、毎日少しずつでも机に向かうことが大きな差につながります。スマホやテレビなど、集中を妨げる誘惑を遠ざけて、学習時間を確保する工夫が大切です

過去問で多くの問題に触れる

宅建試験では、過去の出題傾向を踏まえた類似問題がよく出題されます。基本を学んだら、なるべく早めに過去問に取り組み、できるだけ多くの問題に触れることが大切です。問題を解く中で出題パターンや重要ポイントが自然と身につき、自分の理解があいまいな部分も見えてきます。アウトプットを重ねることで、知識を定着させましょう。

分かっている人に積極的に聞く

法律は初めて学ぶ人にとって、専門用語や条文の解釈など、つまずきやすいポイントが多くあります。一人で悩み続けるより、分かっている人に早めに質問して解決する方が学習効率は高まります。通信講座など、質問ができる環境がある場合は、積極的に活用しましょう。

記事の監修

宅建学院

1992年設立。30年以上にわたり、宅建士資格取得のための教育機関として、多くの宅建士試験の合格者を輩出。

書籍「らくらく宅建塾シリーズ」でおなじみ。

https://www.takkengakuin.com/about/